跨境移民群体的语言研究,正在从传统的语言本体、语言接触问题,向新近的语言适应、语言传承方面转变。东干族源自中国的回族。19世纪下半叶,今甘肃、陕西等地的回民,从今新疆分南北两路,向西越境,到达沙皇俄国的中亚地区,分布在现今吉尔吉斯斯坦等中亚三国。苏联政府识别并承认该移民群体为东干族。东干族使用的语言称东干语。从结构上,东干语往往被看作中国西北地区的汉语中原官话和兰银官话在中亚地区的特殊变体,尽管东干语中融入了许多俄语词汇,融入了部分阿拉伯语、波斯语和突厥语词汇,近年来吸收了一些汉语普通话词汇。现行使用的东干文是苏联政府帮助创制的,用斯拉夫字母来拼写,是世界上唯一一种汉语方言拼音文字。

本研究从语言传承的视角,构建跨境移民语言传承模式,抽样调查吉尔吉斯斯坦东干人的语言使用状况,阐释东干人语言传承的对象、主体、环境、心理及时空径向,分析多重因素对东干语言传承的影响,提供一个跨境移民语言传承的典型案例。

一、概念界定

分析思考东干族语言传承的案例,本文提出,语言传承是指一个民族大多数成员的母语是本族语,该语言在该民族家庭中一代代传递和使用,在社区、学校、大众传媒等领域,也不同程度地传播和推行。一种民族语言传承流畅,该语言则会充满活力:如果语言传承受阻或者中断,该语言则会趋于衰退甚至濒危。

二、主体和对象

东干族群体、东干学研究机构和东干协会是推动东干语言传承的三大主体。东干语言的代际传承,或称纵向传承,主要依托本民族群体;东干语言的社会使用和推行,或称横向传承或传播,主要依托东干学研究所和东干族协会。上述研究机构和社会团体中的东干族知识精英,极为关注提倡和弘扬本民族的语言和文化,主动担当各项相关工作,撰写了大量有关东干族的语言、文字、历史、文化等方面的论著,充满了民族责任感和民族文化自觉。

一种民族语言的传承对象,顾名思义,主要是该民族的语言,也包括该民族的文字。东干语是东干人使用的语言,东干人称其为“回话”“回回话”,官方称其为东干语。东干族在20世纪20年代开始尝试创制东干文,开拼音字母拼写汉语方言的先河,先后用阿拉伯字母和拉丁字母来拼写东干语。直到1954年,受苏联“文字斯拉夫化”政策的影响,拉丁字母的东干文改用斯拉夫字母来拼写,沿用至今。

三、范围、基础及功能

范围:吉尔吉斯斯坦的东干族主要分布在楚河南岸的楚河州和伊塞克湖州。东干人以种植为主业,水利是种植业的命脉,所以东干人管楚河叫母亲河。

根据2010年1月1日吉尔吉斯斯坦人口普查,全国东干族总人口是58914人,其中比什凯克市、楚河州和伊塞克湖州的东干族有57490人,占全国东干族总人口的97.6%;其他5个州东干族计有1525人,占全国东干族总人口的2.4%。

楚河州、伊塞克湖州和比什凯克市这3个州市属于东干语区,其中有5万多东干族成员还在使用东干语;纳伦州、塔拉斯州、奥什州、贾拉拉巴德州、巴特肯州这5个州属于非东干语区,该地区东干族成员全都不会说东干语了。

早期迁入中亚楚河流域的东干族先民,在楚河平原聚居,不跟其他民族混住,异族通婚现象并不多见,异族通婚率不到1%。但是,随着东干族跟其他民族混居或接触的人员增多,异族通婚的比率也开始上升。

基础:母语保持。东干族大多数成员的母语或称第一语言都是东干语。总体说来,东干语是大多数东干族成员的母语,是东干族的日常生活用语。现今东干语中仍然保留着一些晚清时期古汉语词和西北方言词。

功能:东干语是东干族内部重要的交际工具,是维系东干族情感的纽带,是东干民族文化的载体,是东干民族认同的明显标记,是东干民族的一大特征,是建立社会联系、融入社会关系网的有效方式。

四、传承传播径向

语言传承的途径也称传承场域或传承环境,主要包括家庭、学校、社区、报纸、杂志、广播和文学出版等等,大致可以分为纵向传承和横向传播两个大类。

纵向传承:家庭纵向传承是语言传承的基础和母体,一个民族的母语主要通过该民族的家庭亲子代代相传,语言活力得以保持,语言传递得以保障,语言传播得以拓展。家庭母语传承是语言传承过程中的决定因素。东干族实行族内婚,从而保证家庭成员的同质化。家庭成员的母语普遍为东干语。根据我们在吉尔吉斯斯坦东干语区四个调査点的抽样调査,东干族家庭成员母语是东干语的占样本总数的95%以上。

横向传播:学校、社区、报纸、杂志、广播和文学出版家庭母语在学校、社区、广播、报纸、杂志、文学出版等领域应用,是母语使用范围的扩展,大体上属于横向、水平的传播,是语言传承传播中的重要因素,但不是决定性因素。

学校:20世纪20、30年代,随着东干文的创制,东干语教学开始进入东干乡庄学校。2012年,吉国科学教育部发文批准将东干语等少数民族母语作为民族中学母语课程,从二年级开设,每周1课时。

社区:大多数东干人并没有因为掌握了俄语,而放弃了母语的使用和传承,他们在学校、在工作单位更多使用国家官方语言——俄语;但回到乡庄社区,或与本族人交谈时,则说母语,即东干语或称回回话。

报纸杂志:20世纪30年代,东干人创制使用拉丁字母文字的同时,也创立了首份东干文报纸《东方火星报》(一译《东火星》)。进入1990年代,吉尔吉斯斯坦共和国成立后,该报成为宣传、传承、传播东干语言文化的重要平台。

广播:东干语广播通过电波,将强烈的母语意识植根到东干族听众心中,成为凝聚东干人心、传播东干文化的重要工具,是保持、传承和传播东干语的重要媒介。吉尔吉斯斯坦东干族乡庄社区普遍办有东干语广播。

文学作品:在20世纪30年代东干文创制之前,东干族没有书面文学作品,只有代代相传的口头文学,如儿歌、口歌(谚语)、口溜儿(俗语)、猜话(谜语)、倒口话(绕口令)、曲子(民歌)、故今(民间故事)等。东干书面文学是随着东干文字的创制和东干文报刊的发行而繁荣起来的。

五、心理

语言是文化的符号和载体,语言传承是文化传承的基本形式。一个民族的语言传承既传递着民族的构成要素—共同的群体语言,也通过心理传承传递着民族的深层心理和认同意识:一方面,语意是深层的文化,蕴涵着深刻的民族感情;另一方面,语言的表达方式也是—个民族心态的反映,每个民族都有反话、都有含蓄表达就是明证。东干族对自己的母语有一种特别的喜爱和尊重,将其称为“父母语言”或“亲娘语言”。东干族家庭坚持在家中和社区使用母语,东干族精英不遗余力创制本民族文字,出版东干文报刊,开设东干语播音节目开展东干语言教学,传承和发展东干语言。

六、生态环境

居住格局:吉尔吉斯斯坦的东干语区主要分布在吉尔吉斯斯坦的北部。在东干语区中,以首都比什凯克为中心,向西60公里到卡拉巴尔塔,向东60公里到托克马克,可看作东干语的核心区。东干语核心区具有东干文化圈的功能。对内,它将大大小小的东干语社区连接成片,成为东干语言传承的大环境大平台;对外,它是维持东干语言传承的坚固堡垒,可以抵御或延缓语言转用或语言濒危的发生。

政治环境:1924年,苏联政府经民族识别,确认东干人(陕甘回族)为中亚的一个少数民族。这种民族身份的确立,体现了主流文化群体对东干人的接纳,有利于东干人增强国家认同,积极适应并融入国家主流文化之中;另一方面,东干民族的确认,有力地激发了东干人的民族意识、民族语言意识和民族文化构建意识。民族识别后,苏联官方鼓励并帮助无文字民族创制自己的文字。吉尔吉斯斯坦独立后,宪法和语言法将吉尔吉斯语定为国语,国家实行强化国语政策。东干语课程在东干族学校保留每周1课时,但东干语教师的聘金及教材编印费用一律自筹,国家不再负担。

七、结论

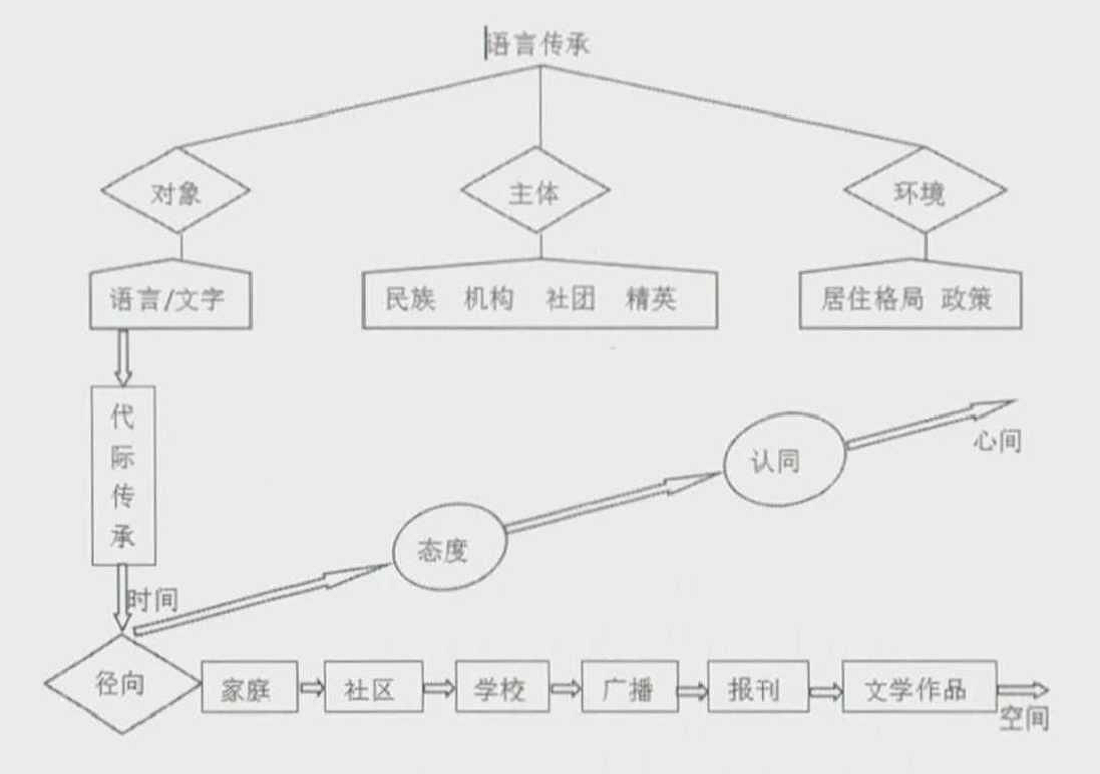

140年前从中国甘肃、陕西迁入今吉尔吉斯斯坦的回族,后称东干族,在中亚异质语言文化大环境中,历经4、5代人的演变,多数人掌握两种或多种语言,少数人母语丢失,大多数人母语保持,且代代相传,我们称其为语言代际传承畅通,并且构建了语言传承模式,做出了一点理论探索,同时提供了一个跨境移民语言传承的典型案例。请看下图。

语言传承,是指弱势群体一方面能够较好地适应强势语言文化要求,能够跨越语言交际障碍,融入主流语言文化之中;另一方面,能够一代一代不中断地习得母语,保持母语传递畅通。该模式涉及的基本元素是:语言传承的对象、主体、环境和径向。

上图显示,语言传承的对象主要指语言和文字,传承的主体涉及民族群体、研究机构、社会团体和知识精英。传承径向包括时间(纵向)、空间(横向)和心间三条路径。家庭属于纵向代际传承,社区、学校、广播、报刊、文学作品属于横向传播。心间即传承心理,涉及语言态度和语言认同。传承环境主要指居住格局和政策环境。

从世界范围看,城市移民特别是现代化大都市移民,经过两三代之后,其母语传承就会中断;但吉尔吉斯斯坦东干族乡村移民的情形则不尽相同。

东干族先民,擅长农耕垦殖,生活水平稍高于周围的吉尔吉斯等游牧民族。他们在楚河沿岸建立了十几个东干乡庄,这些乡庄连片构成东干语言文化圈。在东干语言文化圈中,东干族家庭、乡庄社区、乡庄中小学校、乡庄报纸、乡庄广播、东干文学作品等都在使用、传承着东干语。

东干语发生了一定程度的变异和变化,但迄今仍恪守着汉语的本质和主流,传承着陕甘宁方言的老腔老调,保存着汉语的古代和近代词汇,仍被视为“父母语言”或“亲娘语言”。20世纪初出现的大批东干语文学作品丰富了东干语的书面语,是现今东干语的语法规范。在东干语区,90%以上的东干族的第一语言仍是东干语。

(摘编自《民族语文》2018年第2期《论东干语言传承》,孔敬/摘编)

(作者简介:周庆生,中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员)