鲁汶大学彭静莲教授正在做学术讲座

彭静莲博士在讲座中

讨论

左为斯卡_科裴拉

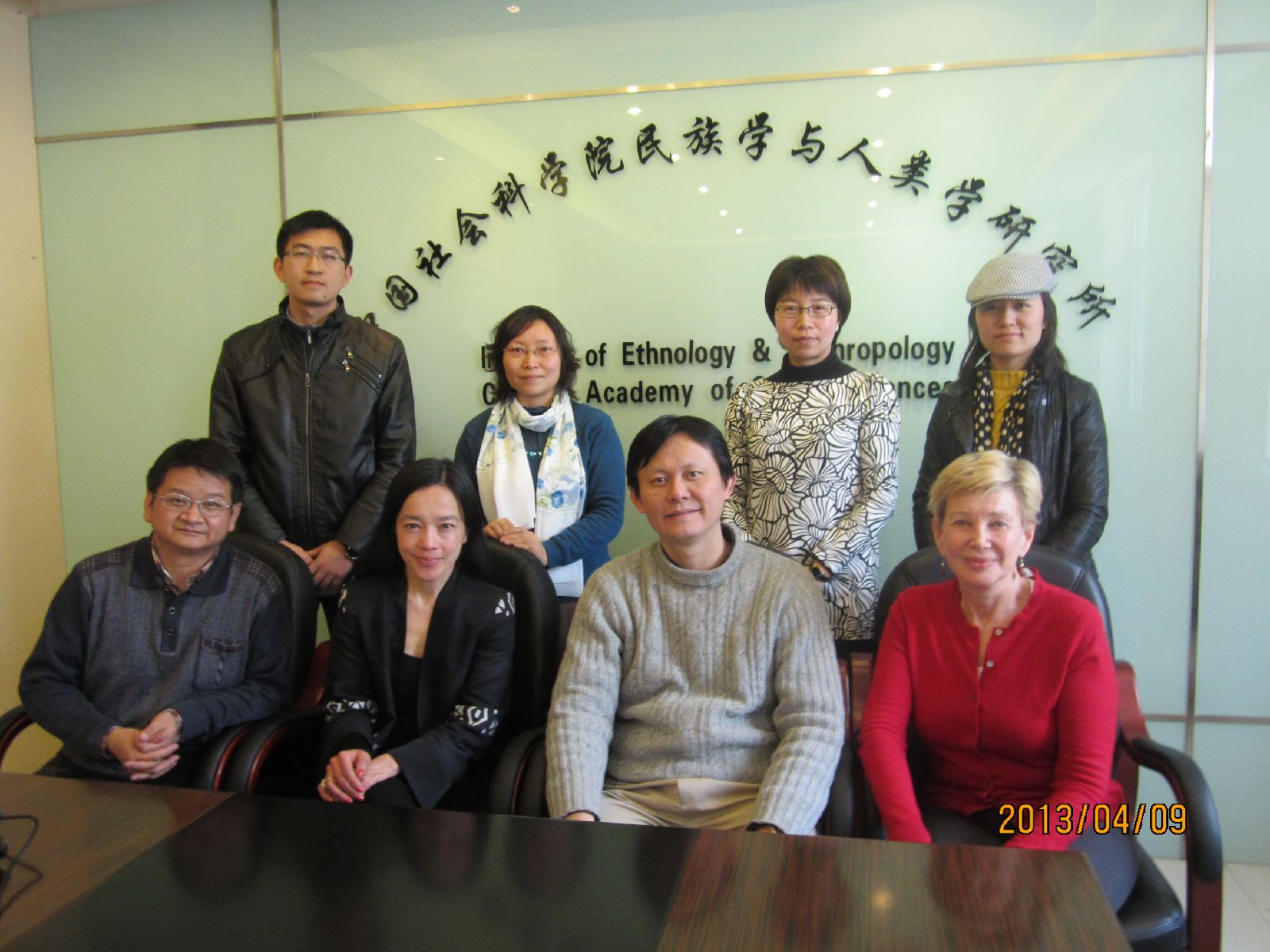

彭静莲 讲座后部分人员合影

民族所门前留念

2013年4月9日,比利时鲁汶大学社会科学院多元文化、移民和少数民族研究中心彭静莲教授(Prof. Dr. Ching Lin Pang)应邀在民族所做了一场题为“欧洲的华人和欧洲人对中国和中国人的看法” (Chinese Migration and Perception of China and the Chinese through European eyes)的讲座。

彭教授的讲座分为两个部分的内容,一个部分为欧洲的华人;第二个部分是欧洲人对中国和中国人的印象。

早期到欧洲的华人移民分为五批。第一批华人移民出现在19世纪末至20世纪30年代,主要是来自广东和福建的水手。他们的工作局限于华人街,主要在餐饮业和洗衣店工作。第二批华人欧洲移民来自浙江青田和湖北天门。他们是中国徒步沿西伯利亚铁路到欧洲的。他们在欧洲主要做街头小贩,街头卖艺人和郎中。第三批华人欧洲移民是第一次世界大战期间由联军招募到西部和东部阵线(挖战壕)的。他们在法国、比利时和俄国挖战壕。在比利时的华人士兵后来回国了,在法国的华人士兵战后留在了法国。第四批华人欧洲移民来自欧洲的殖民地,如英国殖民地马来和圭亚那;荷兰殖民地印度尼西亚和苏里南;法国殖民地毛里求斯和越南(越南战争后华人越南难民大量涌入);葡萄牙殖民地东帝汶和莫桑比克。这批华人移民受过教育,有欧洲的国籍,会欧洲语言,相对较富有,也有国外生活的经历。第五批早期华人欧洲移民是20世纪50年代开始从香港新界移民的农民,他们举家移民,从事餐饮行业,在民族经济方面较为成功,他们移民地位英国,荷兰,比利时和德国。这五批移民内涵不一的华人身份下,讲各自的方言,没有互动,没有团体归属感。他们的共同点是:虽然是华人,与新中国没有联系(1949-1978);从事民族经济;内心感受到来自移民接受国的歧视;对接受国主流社会不信任;通过内部团结和辛苦工作得到生存和发展。

20世纪80年代后从中华人民共和国到欧洲的移民为新移民。来自中国的主要城市和东北。到欧洲的华人移民迅速增加,特别是在南部,欧洲东部和俄罗斯。

温州商人改革开放后在纺织业做得非常成功。他们也向国外扩张。1990年经济危机后,温州华商开始在意大利托斯卡纳大区传统纺织城普拉托经营纺织业。这是意大利的家庭企业经营的传统行业。跟其他小企业主不同的是,温州华商进入的制造业而不是贸易和服务业。有学者(Lega Nord)认为,华商被错误地指责为抢走了意大利人的工作和公司。实际上,他们只是做出了对经济危机的反应,他们不是经济危机的制造者。

到俄罗斯和东欧的新移民数量增加。最初到达这些国家的是往返国内外的边贸商人,然后是商店店主和露天市场的供应商。由于俄罗斯和东欧国家被视为不发达,所以这些移民较西欧移民更有流动性。有些商人和企业家在中国也有重要的商业和工业背景,他们是跨过企业家。

移民的新渠道包括留学(不归国)和熟练工人(保健员)。

彭静莲博士用推拉理论解释了到欧洲的华人移民增加的原因。推动因素包括:法规如1985年《中国公民出境入境管理法》的出台;国际教育市场在扩大,中产阶级对子女教育的期望;入世后造就了成功者的同时也产生了一批失业者,移民成为解决失业问题的一个方案。拉动因素(为什么选择欧洲): 经济危机前某些欧洲国家对熟练工人的需求增长;教育机构看到了中国留学生带来的收入;自“9.11”后移民美国更难,因为美国有了更严厉的移民法;非法移民看到国外在非正式部门就业的机会:如餐饮业之外的新的商机、进出口贸易、皮革服装制造业等。

在讨论时间中,彭博士和与会者探讨了欧洲人对中国和中国人的印象。彭博士指出,欧洲人对中国和中国人的印象是由区别的。由于很多欧洲人没有到过中国,所以他们对中国的印象主要来自于媒体,而西方媒体对中国和中国人的负面报道影响了欧洲人对中国和中国人的评价。

讲座由人类学室张继焦研究员主持。清华大学项目官员斯卡•科裴拉(Sirkka Korpela)(曾任联合国高级官员)、清华大学华商研究中心张黎,国际友促会葛海廷主任、安宁、我所经济室副研究员杜发春、丁赛、历史室研究员易华、人类学室舒瑜、影视人类学研究室张小敏、网络中心王晓霞等参加了讲座。

(图文:张小敏,责任编辑:王小霞)